中国的船舶制造产业发展趋势怎么样?

不在行业里的就不要强答了。

每一个船人估计心里都清楚是什么水平,表面上的第一大国,实际上南北船下面能把三大主力造明白的也没几家吧。

设计大多靠买靠仿靠偷,像上船院这种号称全国前三的设计院出来的图纸基本每次都是各种洞,一不小心船厂就得百万扔进去填,行业低迷导致新生力量严重不足,稍微强一点的学校应届生基本待不了两三年就走了,两化融合喊的震天响,然而就船厂的工资水平能招来什么水平的IT人员呢?当然设计上还算好一点,毕竟这么多年下来还有一些老师傅在,经验可以传承下来。建造其实才是我国船舶行业最无奈的地方,行业低迷将近10年,明显感觉现场施工水平江河日下,很多老师傅都不来干船了,毕竟船上大多数活有了手艺去陆地一样干,外包队水平一年不如一年。船厂现场管理仍然和以前一样粗放,不说国外,跟南通川崎差距起码就有10年了吧,每年都转模转模,报告出了一堆最后现场还是那么干。

产业升级最根本还是靠从业人员平均素质的提高,几艘邮轮造出去不过是另一场科技大跃进,这种不计成本的卫星放出去既不能形成产业链去剪外国羊毛,又不能改善设计能力根本上的不足,到最后还是每次空船跑出去油耗总是比别人高。

船舶行业是个周期行业,就目前船龄和需求看,离下一轮行情起码还有5-10年,这段时间虽然困难但是却真的是个机会,如果能够大规模采用机器人,从而弥补建造水平差距,减少劳动成本,提高技术人员待遇,这个行业才会有点希望吧。其实船舶和航天也是异曲同工,一方面靠着科研所在军工上成果丰厚,一方面靠着偶尔放个大新闻在民用上维持面子。外行看热闹,内行看门道,工资条拿出来一看,有没有发展各位船人应该比我清楚得多。

你想知道哪方面的发展趋势?现在各大船厂都在苟延残喘,先保证自己不倒再去考虑发展趋势吧。。

估计题主还是在校学生吧,大一大二的话我劝你赶紧转专业吧,这行真的一点也不好玩,行业内有个段子:是亲儿子/亲戚 就别让他学涉船专业!

大三大四的赶紧准备考研吧,能转就转,不能转的最起码多拖三四年等这个行业缓缓再进来。

如果题主不是船舶行业相关的,那我大可以告诉你,中国造船业的发展趋势必定是向高技术集中高附加值船舶方向转型,中国的制造业肯定是会发展的,而且势头不会弱,但是现在的当务之急是活下去!船厂要活下去,职工也要活下去,过完年我们单位就基本没有订单了,首当其冲面临困境的就是设计部门,现在大家讨论的内容也从工作转移到了下岗之后该去干嘛。

最近中远和中海运合并,下属修造企业也要进行整合,未来的两年内这种整合将成为各家主要的脱困手段,但是合完之后是绝处逢生还是抱团一起死那就难说了,这种情况下谈发展趋势,感觉有点无从谈起,我在这行里干了六年了,也能算是“老员工”了吧,我所在的企业还算是有些实力,但是我对它走过寒冬依然不是抱很大的希望。。。

本行业人来答。经历十年现场施工后,对船舶制造业的感受。

上面两个高票答案,一个应该是设计或者技术专业,类似设计部,技术中心,一个应该是机电设备专业,侧重设备安装施工。我是船体专业,通俗的讲,就是造外壳,侧重结构建造。

我觉得,中国的船舶制造业,整体上因为仍有少量订单存在,同时要保证国防军工,维护就业稳定等等因素,不会崩溃,但是也早已日薄西山,惨淡无光。

首先,全球造船订单大幅缩水,包括在2015/2016还火热的海洋工程平台,工程船,以致大部分船厂订单不足,厂能过剩,面临倒闭危险。大概从2014年开始到现在,全国几千家船厂,现在活着的,剩几百。所有的企业,这两年应该基本签不到好单。仅有的几单,要么跟船东谈判,迟迟不能确定合同事项,要么单价低到无法想象,没开工就要亏三成。除了军工企业外,船厂应该马上就青黄不接,前道工序要停工了。除了因为特殊需求,特殊产品,给一些特别的企业暂时输血,但是大部分企业是没这个资格接受输血的。现在只能抢一些交通工程的钢结构来凑物量了。举个不太恰当的例子,现在的景象,就跟一群大猩猩在没落的动物园,靠抢挖地上的草根过活。时不时有几只大猩猩会被管理员特别关照,能吃几根香蕉,也只有这几个大猩猩能吃到。

其次,船厂的管理,国内的是非常差,这在高票的答案中提到过。船市好的时候,估计没人仔细想过怎么精细化管理。2007/08那时候一片红火,欣欣向荣,无所谓管理,是个企业,只要能把一堆钢板,设备,油漆组到一起,船东船检验收合格就能混口饭吃。干的熟练的,当时就算很牛了,这个领先,那个领先的牛皮吹的漫天飞,所谓的精细化管理,成本管理,不是没人关注,只是关注力度太小,被"总量超过日本成为全球第二"等这种浮夸的成绩掩盖了。当浮华褪尽,事到如今,大部分的厂管理水平都不足以严控成本,无法提高效率,也就不能保证利润。这里质量就暂时不说,放后面介绍。实际上,船厂的管理,大多数时候都是工人用自己的技术在干活,中层领导用自己的权利捞钱,高层在策划调控,高屋建瓴,股票年薪,各干各的。协调处理?稍微有点权力的,都拈轻怕重,拿的时候不嫌多,干的时候怕担责,踢皮球,推三阻四捣浆糊,装疯卖傻忽悠人。10面前不这样的人,10年后要么转行,要么也是这样了。这样的管理方式,能出什么成绩?也就是国企,才没有倒闭。有人关注,可以联系我,给你有一个神贴,你就明白了。

第三就是船厂的船舶建造质量。这个真的只能呵呵。首先质量控制方面,无非自己查,互相查,专门负责部门专人检查,自己船东船检验收。自查不认真,互相查要么不存在,要么互相不得罪,质量部门的人根本查不过来所管理的产品,只能信任施工人员自查,结果船东船检报验的时候,问题发现一大把,对船厂印象越来越差。实际施工过程中,相当一部分人干活不认真,应付了事,尽力把问题脱手留给后道,以致问题日积月累到后面无力回天。船厂施工采用的承包制,外包队承包任务,只求最短时间把任务交出去拿钱。干的好不好,吃亏在后道工序。他们未完成任务,无所不用其极,只求快,所以该平的不平,该直的不直,该装的不装或者漏装,只要没人发现,拿钱交出去就不管了,也追踪不到。就算交不出去,公关一下就交出去了。反正有后道工序施工部门擦屁股。总而言之,不用好好干也能挣钱,凭什么要好好干?慢慢的,没人再去管质量这个吃力不讨好的事了。

不想读下面内容,请直接跳到结尾。

技术方面。我是跑现场,对技术还是比较尊重的,觉得他们有些做的很好了。但是有些问题我还是捅一捅吧。技术方面分三个层次,一是设计院。有些型船就是设计院设计的。二是船厂设计部本。有些型船图纸是在这里设计的。三是现场技术支持部门,工艺员技术员之类。这三类普遍存在现场经验不足,盲目自大,甚至有时候脱离实际的情况。尤其船厂设计部门。偶尔会出现设计看不起现场,现场骂设计瞎搞。由此造成的浪费也非常可怕。大量钢板拆换,大量铁舾件修改,管路修改,设备修改,电器修改,造船成本提高多少,我不知道。这个说明中国造船的技术积淀很薄弱。老法师正在逐渐老去,新生力量非常渺小。我说尊重他们,是因为我觉得他们的技术成长也很艰辛。我所接触的一些人,基本都是从零现场基础搞设计,在这种氛围能做到80%合格,我已经很佩服他们了。因为技术到底好不好,最终还是要落实到现场,因此相比较,我们的技术传承非常的虚。而且技术要专研深入,才会日渐积累深厚,然而由于国内管理理念的偏差引导,技术人员浮躁空虚之风日盛,船厂的技术,也就呵呵了。技术陈旧,效率低下肯定会继续存在并坚持。

船东方面,船市好的时候,船东急着要船,船市现在不好,船东想尽一切办法拖延工期,阻挠施工进度,推迟接船时间,抬高了船厂建造成本。有些船东甚至弃船,给一些船厂毁灭性打击,比如荣盛。在船市好的时候,一些船东造很多不必要的船,转手再卖掉,这种投机行为导致船市火爆的虚假景象,当全球货运萎缩,他们原来就是拿来投机的船没了用处,就想方设法取消建造,不给钱,甚至直接弃船,是后来的船市暴跌的罪魁祸首。本质上,他们把船舶的运输属性考虑的很少,主要看中的是船舶交易的金融属性,结果泡沫过去以后,只剩下一地烂钢板。这些船东,本来也没想过拉货挣钱,以前没有,现在没有,以后可能也不会有,他们的存在,就是搅和正常的船舶市场。当然,还是有一大批真正需要船舶去实现海洋货运的船东,因为有他们,船舶市场才能继续维持。

中国的船舶制造业,如果中高层主要精力不在造船业务,不在技术积累,不在质量提升,不在脚踏实地,只喊口号,言不由衷,那么依旧没希望。无论两化融合,工业4.0,建模提升等等,如果只是为了写论文,拿奖金,拿证书,而这些国家给了大笔资金的东西竟然无法落实到现场生产,无法有效提升船厂实力,仍旧得不到船东信任,无法提升产品竞争力,你觉得有希望吗?广州X船厂10年现场实打实拼搏一场,拿到的工资跟我10面前刚来广州的第一个月差不多,你能说中国船舶制造业有希望?

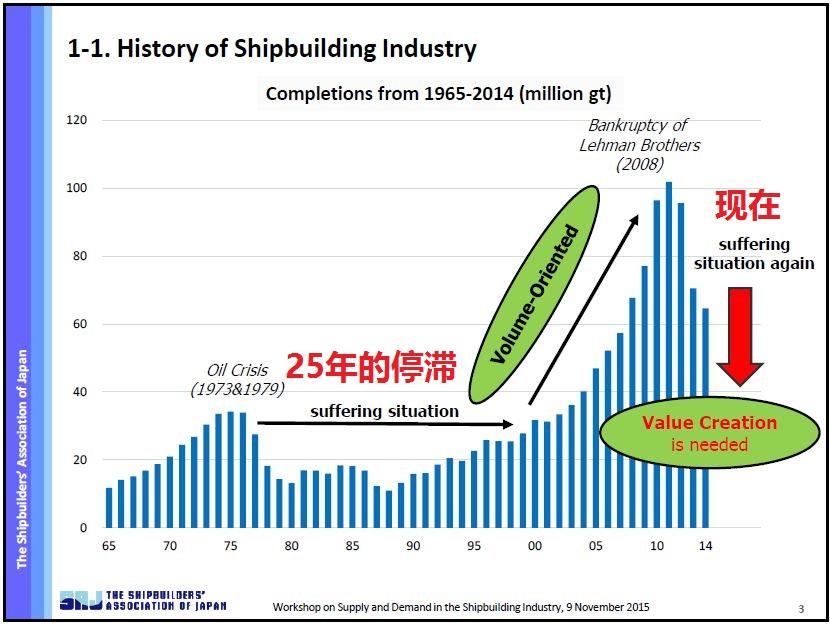

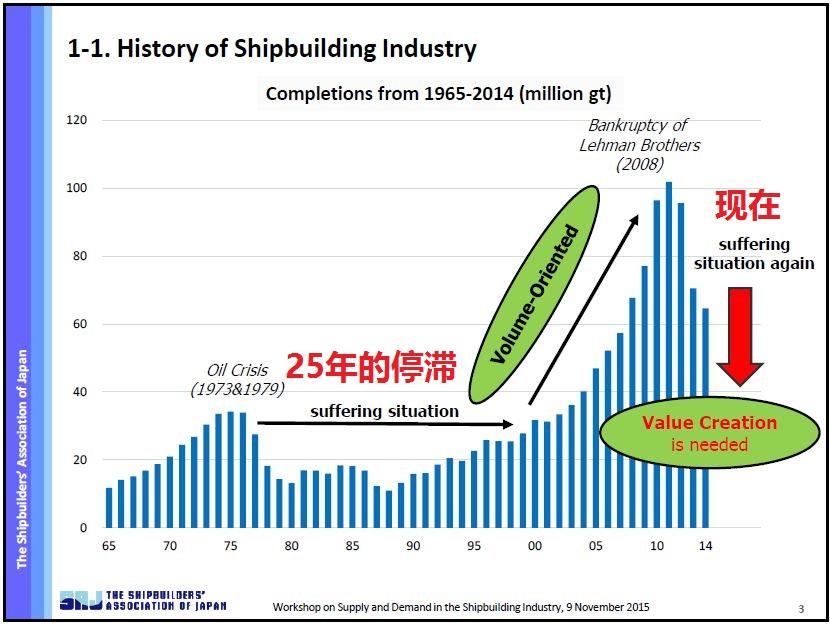

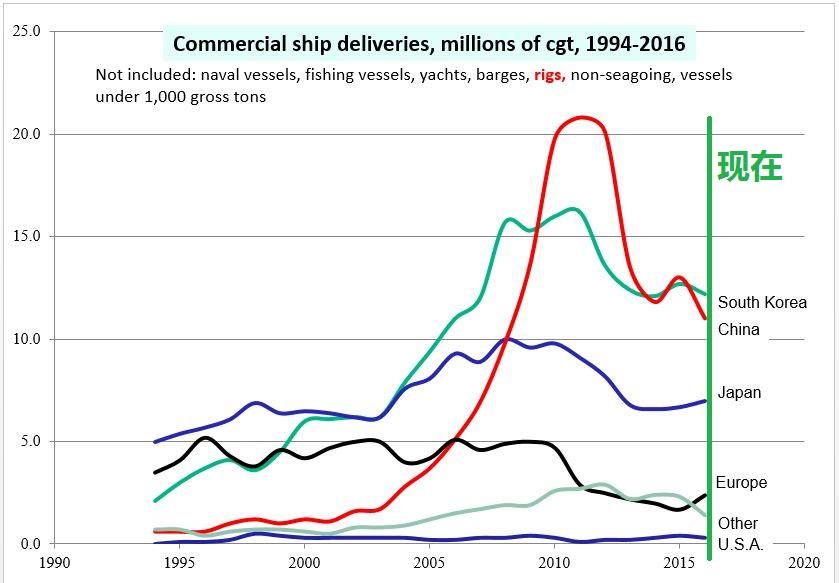

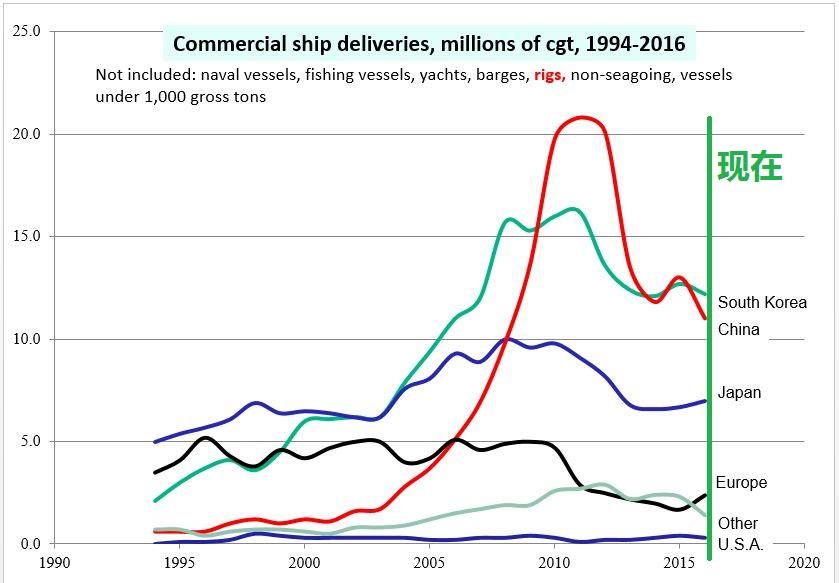

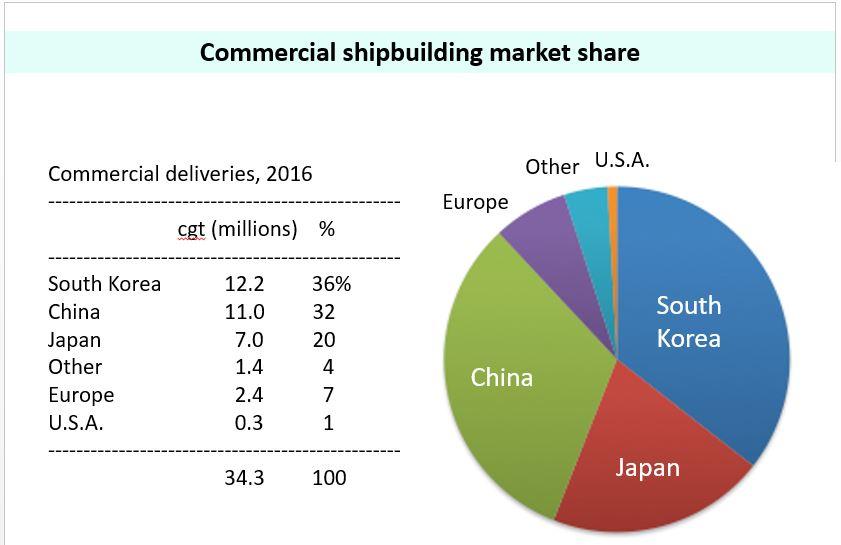

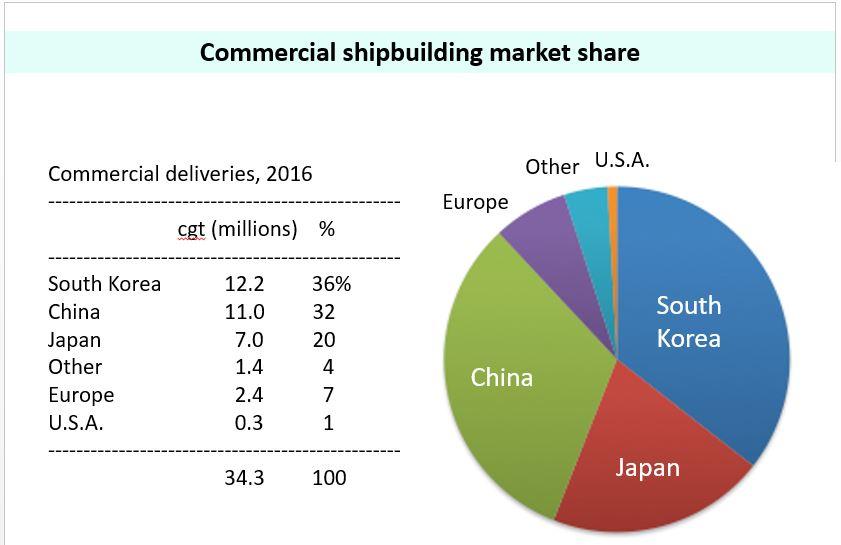

我个人对全世界在今后10-20年的船舶制造业前景并不乐观,先发两张图,给大家一个宏观概念:

(全世界民用船舶产量cgt,1965 - 2014)

(全世界民用船舶产量cgt,1994 - 2016)

先说民用业:

根据 提供的数据,中国目前持有世界第二大的民用造船量,按cgt衡量:韩国(36%)、中国(32%)、日本(20%)、其他(12%)。中国的民用造船量在2010 - 2013年之间超过韩国,但是最近两年又被韩国反超了。个人感觉,如果从从长期来看,中国民用造船量超越韩国是早晚的事情,考虑到中国总人口和经济体积都是韩国的好几倍。自从2014年中旬油价下跌,货轮、油轮、天然气轮和石油勘探船只的订单严重下滑。渡轮、游轮、渔船等船只订单反而没有什么影响。值得注意的是,中国造船业的许多订单都是先以西方国家的设计局设计,然后在中国订购的,因为中国的价格便宜。但是中国本国的设计局就业机会也是不会少的。

再说军工业:

中国海军舰艇的服役总量连年增长,目前非后勤舰艇的总排水量已经超越俄国海军成为世界第2:国家海军实力排名。因此,无论世界经济有多么不景气,中国船舶业的军工订单是不会下跌的。

今后10 - 20年的局势我不敢预测,但是我个人对其并不乐观。我只能说世界不能没有船和水上交通工具,船舶与海洋工程师这个职业在今后1000年内不会淘汰(需求会有小涨小跌)。工程师职业积累的经验是不太可能过时的,你的市场价值会随着你的经验一起增长(相比,有许多其他职业不会太重视经验积累)。

外行人说一下经历。

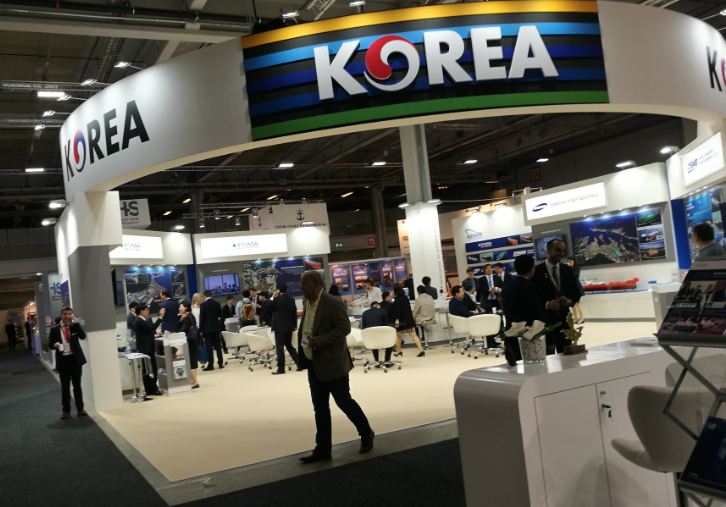

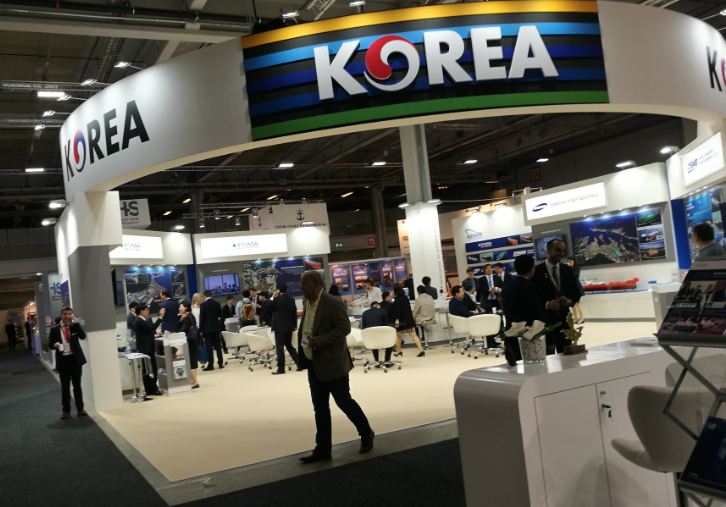

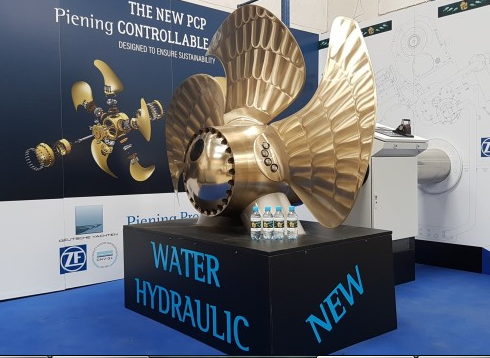

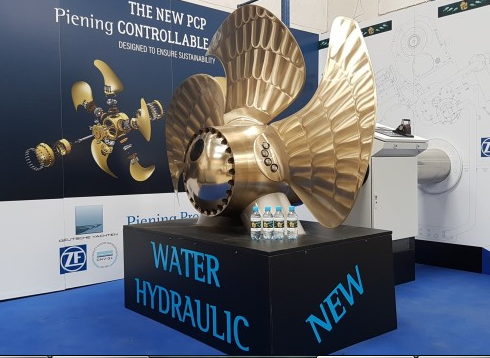

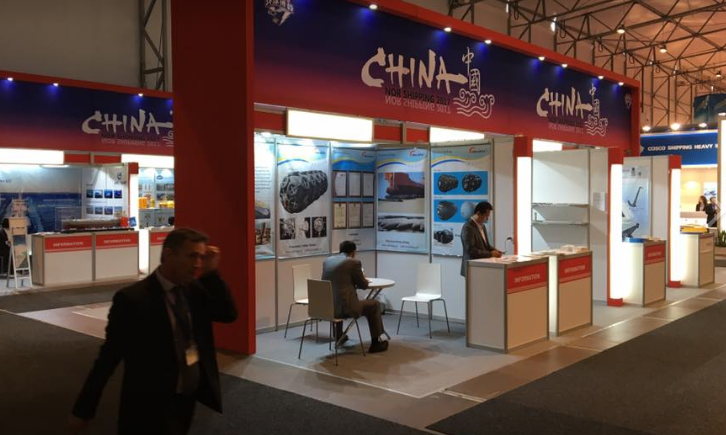

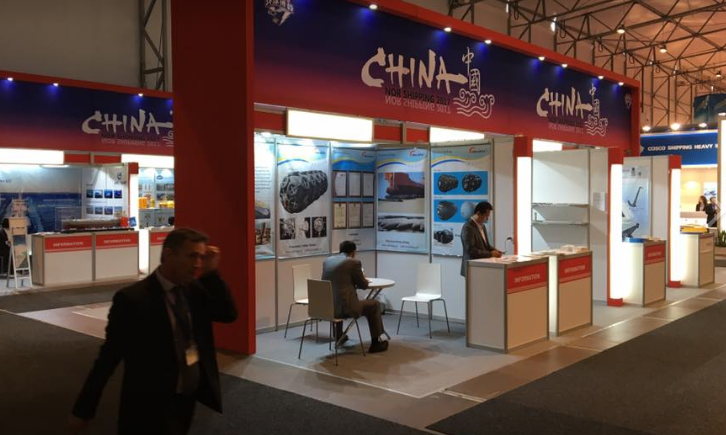

观展北欧船舶展,业界前三的展会,想看看自家民用产品在海事方面市场如何的。

国际展会是各个国家的各个公司展示前沿技术的地方,原本以为中国造船业很牛,造船吨位世界前几,来参展的中国重工业企业应该挺多的,结果。。。

日本:在入口处,挺显眼的,有川崎,三菱的动力设备,电机什么的;

(此图来源网上,Norshipping 2011)

韩国:有三星,现代组团;

新加坡也有船厂参展;

传统列强更不用说了

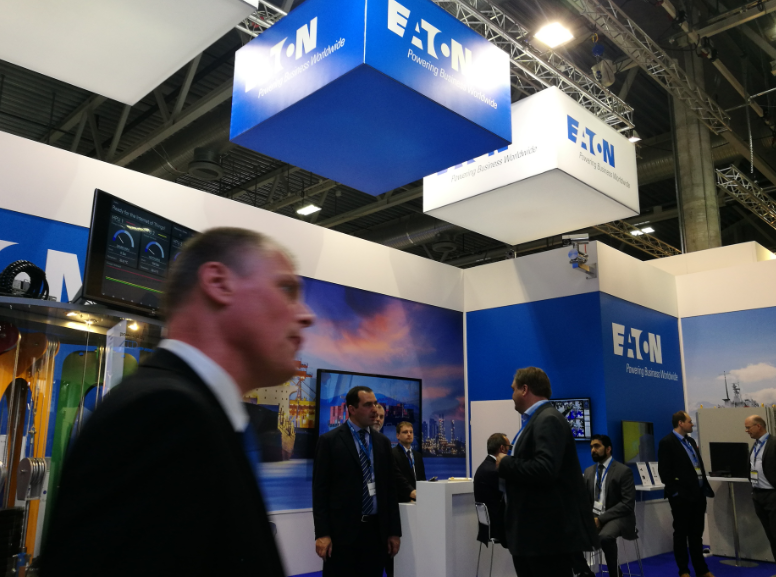

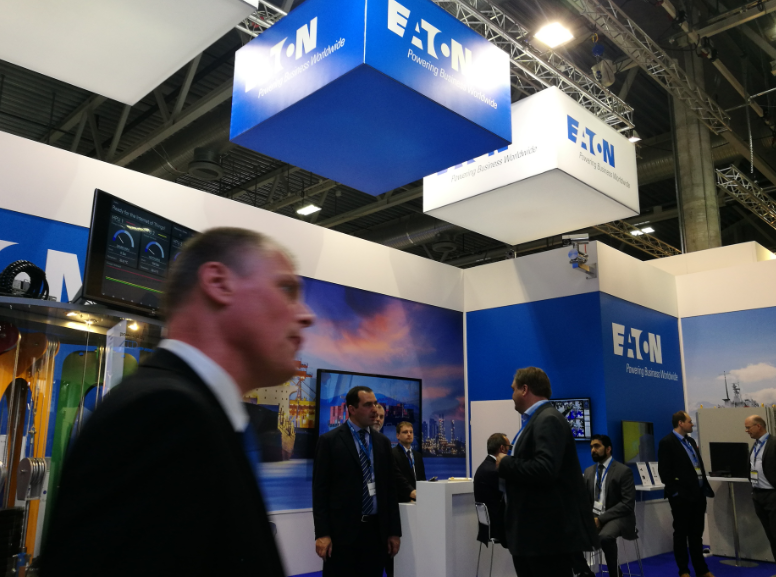

Eaton,Honeywell,Siemens,Drager等等大设备在台上,一看就知道价值不菲;

挪威的Kongsberg的自动导航控制系统,Jotun涂料,瑞典Saab traffic control;其他国家的较小的公司也有一些电机,软件,导航系统,控制系统,救生艇,显示设备,船用材料等产品出展;

而中国参展企业,除了COSCO, AVIC等几家船公司外,主要是有做气囊,缆绳,船锚,钢管等附加值及科技含量较低的企业。

匆匆转了一圈之后,真心感受到几千几万只气囊,缆绳换别人家一个发动机;船舶制造及配套的行业距发达国家还是很有距离。

外行人的感受,可能中国展商不多是受到了之前中挪外交关系影响;2016年年底才解冻,很多展商因此没来挪威。但是中国整个产业链还是处于下游,做做组装的活儿;这个判断应该是对的。

附上一张挪威小王子